Doenças Mentais ou Castigos de Família?

No início dos anos 20 do século passado, um caso de adultério trouxe à praça pública portuguesa uma escandalosa estória da vida privada. A psiquiatria dava, por então, os seus primeiros passos.

Por Manuela Gonzaga* (PHD em História Contemporânea, UNL, FSCH)

A 13 de novembro de 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, 48 anos, desapareceu de casa, o palácio lisboeta de São Vicente. Deixava no cofre avultada soma de dinheiro destinada aos pobres do Diário de Notícias, mas não levara joias, ou roupa que se desse por falta dela, nem deixava pistas sobre o seu destino.

Conhecida como a Senhora de São Vicente, organizava e presidia a saraus de poesia e outros eventos nos salões do seu palácio frequentados pela melhor sociedade de então.

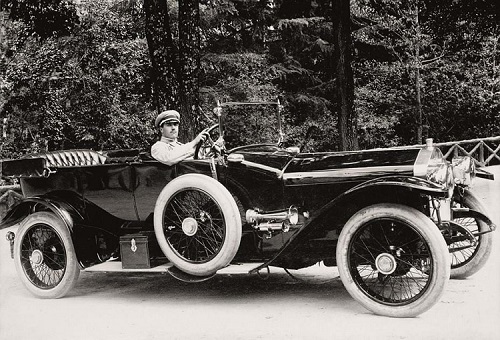

Nove dias mais tarde, foi encontrada em Santa Comba Dão, numa casa modestíssima. Apresentava-se como mulher de Manuel Cardoso Claro, 26 anos, seu antigo chauffeur”, na altura ausente. Fora por ele que a filha e herdeira do fundador do Diário de Notícias, abandonara o seu filho José de 27 anos, e o marido, Dr. Alfredo da Cunha, administrador do mesmo jornal…

Levada para o Porto, Maria Adelaide Coelho da Cunha foi internada no Hospital Conde de Ferreira, sem atestados médicos e sem, posteriormente, lhe terem sido facultados tratamentos que justificassem a sua permanência na instituição, de onde saiu duas vezes. A primeira, a salto pelo muro da quinta, com o apoio de Manuel Claro que suportou as despesas e os riscos da “operação”. Dali, foram para a aldeia do Rossão, onde vivia a mãe dele e outros familiares. Duas semanas depois, a polícia encontrou-os. Maria Adelaide regressou ao manicómio, e Manuel Claro foi para a cadeia da Relação, acusado de sequestro e cárcere privado. Sem direito a fiança.

A 9 de agosto de 1919, em vésperas de ser enviada para uma instituição mental fora do país, Maria Adelaide voltou a sair do Conde de Ferreira, agora pela porta principal, acompanhada pelo advogado Bernardo Lucas e pelo governador civil do Porto. Ia a uma consulta médica. Nunca mais voltou. Nem foi encontrada durante longos anos, mau grado os esforços da família e das autoridades, já que sobre ela pesava o diagnóstico de loucura e a consequente incapacidade de gerir a sua pessoa e bens. O diagnóstico fora assinado pelas maiores sumidades alienistas de então, os doutores Júlio de Matos, Egas Moniz e Sobral Cid, visitas assíduas do palácio de São Vicente, nos tempos dos saraus a que Maria Adelaide presidia.

A partir de então, o conflito caiu em praça pública. Dois jornais tiveram uma importância fulcral neste campo. O Diário de Notícias, que o Dr. Alfredo da Cunha, à revelia da sua mulher acabara de vender. E A Capital, que acolheu nas suas páginas, durante dois anos, as crónicas assinadas (e escritas!) por Maria Adelaide.

“Os pais mandam-nas para aqui de castigo”

A 5 de Agosto de 1920, A Capital publicou uma extensa reportagem no manicómio Conde de Ferreira. O jornalista esteve no pavilhão dos criminosos, no quarto onde a filha de Eduardo Coelho “expiou cruelmente um delito de amor” (1), nas enfermarias de primeira classe e nos quartos das loucas furiosas. Chocou-o muito “uma senhora elegantemente vestida”, e “profundamente triste”, em isolamento absoluto “numa cela de furiosas”; e outras duas, nas mesmas circunstâncias. Não estavam doentes, mas “de castigo” por os pais “se desgostarem de elas namorarem, ou darem mesmo qualquer passo errado”, explicaram as enfermeiras que se recordavam de “Maria Adelaide” a quem nunca ninguém “notou sofrimento algum”, mas de quem diziam que “essa senhora que tinha uma grande inteligência”.

Num encontro com os jornalistas, Maria Adelaide reconhece o “pecado” de amor que a motivara a afastar-se da anterior vida, mas a forma como o marido a tratava levara-a a crer que a sua ausência não o perturbaria, e nunca imaginou que “iria tão longe, para a castigar”.

Acusada de trazer a público um drama “íntimo”, pergunta: quem “o trouxe para o pó do escândalo” não foram eles, “os seus carrascos?” E por sua causa, estavam presos “dois homens de bem” (2), acusados de sequestro, por terem tentado “salvá-la das torturas do hospital de doidos”. As dúvidas que ainda “pudessem restar” — diz o repórter —, haviam-se desfeito nos “fulgores daquele espírito formosíssimo, cheio de talento”, que lhes fazia um apelo irresistível: “os senhores são a minha única esperança” (3). Liminarmente, este era um processo moral, e só por “vingança” se podia explicar a sua estada naquela casa onde “nem uma colher de calmante, nem um banho sedativo, nem um douche” lhe tinham sido prescritos”. (Cunha, 1920:88). Há assim uma autoridade “excessiva” — e muito contestada — a caucionar os novos cientistas e os seus métodos excessivos.

Não era, nunca fora louca

Numa época em que não era invulgar, nem mal visto, um marido lavar a honra com sangue, Adelaide colhe solidariedades. Mas durante quatro anos, até Manuel Claro sair da cadeia, viverá escondida, da caridade de famílias portuenses, sem nunca duvidar da sua vitória: “sendo certo que não estou, nem nunca estive doida, há-de provar-se. Leva cinco, dez, quinze anos? Leva-me o resto da vida? Leve o tempo que levar; há-de provar-se.”

Após a morte de Alfredo da Cunha, o filho, José, iniciou diligências para a reencontrar. Com 74 anos, a mãe impõe o levantamento da interdição e consegue-o. No requerimento enviado ao juiz da 1º vara Judicial do Porto, pode ler-se que, quer na altura em que “se deram os dolorosos factos” quer agora [à época], D. Maria Adelaide demonstrava “uma memória notável” e um “espírito lucidíssimo”, dando com a sua vida um exemplo de “trabalho, de economia, de senso prático, de dedicação e de bondade”.

Não era, nem nunca fora, louca.

Notas:

1) A Capital, «O Martírio de uma mulher: No manicómio…», Lisboa, 10/08/1920;

2) Refere-se a Manuel Claro e seu primo Alberto Cardoso, presos na Cadeia da Relação, Porto, acusados do crime de rapto e cárcere privado a que teriam submetido Maria Adelaide;

3) A Capital «O martírio d’uma mulher…, idem.

Fontes impressas

- CUNHA, Maria Adelaide Coelho da (1920) – Doida não!: documentação psicológica e jurídica; pref. e notas Advg. Bernardo Lucas, 2ª ed., Porto, Tipografia Fonseca.

- COELHO, Maria Adelaide (1923) – Doida não e não!, Col. das cartas publicadas no Jornal «A Capital [com aditamentos]», Porto, Tip. A Intermediária Limitada. [Esta Edição Pertence Às Associações de Classe dos Chauffeurs de Lisboa e Porto]

- LUCAS, Adv. Bernardo (1921) – O Processo do Chauffeur, com uma carta prefácio da Ex.mª Sn.ra D. Maria Adelaide Coelho da Cunha, Porto, Tipografia da Emprêsa Guedes.

- MARIA ADELAIDE, “O livro “Infeliz-Mente!” Tartufo!”, A Capital, Lisboa, 19/08/1920.

Imprensa

- «O Martírio de uma Mulher: No Manicómio Conde Ferreira…», A Capital, Lisboa, 5/08/1920; “Idem”, 10/08/1920;

- «O Martírio d’uma mulher: Como sou levado á presença da Sr.ª D. Adelaide Coelho: o que observei e o que lhe ouvi: Doida não!» A Capital, Lisboa, 24/08/1920.

- «O internamento nos manicomios», A Capital, Lisboa, 4/09/1920.

Biografia:

GONZAGA, Manuela (2022) – Maria Adelaide Coelho da Cunha “Doida não e não!”, Lisboa, Bertrand Editora, 7ª ed. [1ª 2009)

Fotos: Arquivo do Palácio de São Vicente, incluídas na biografia (1ª ed. 2009), Maria Adelaide Coelho da Cunha “Doida não e não!”.

(*) ICNOVA – Instituto de Comunicação da NOVA e HTC — CFE — Nova FCSH. Este artigo foi escrito no âmbito da parceria entre o Laboratório de História, Territórios e Comunidades – CFE NOVA FCSH (https://htc.fcsh.unl.pt) e o Jornalíssimo, com coordenação de Maria Fernanda Rollo.

Para um estaminé tão empenhado na luta contra o plágio, não deixa de ser divertido ver uma autora a reciclar aqui prosas que antes já tinha vendido…

https://www.maxima.pt/atual/detalhe/louca-sim-mas-por-amor